不要站在岸上

站在漩涡里

才能亲切地感受到

漩涡的力量

激流的力量

——彭燕郊

我将告诉你,

凌晨时分夜游湘大的感觉:

在无边的夜里,身影消融在夜色中,如一滴水融入大海。思索却发出光芒,此时如果有魔鬼靡菲斯特来访羊牯塘,我也会热情接待,和他签订一个条约,换来所有人的思索。

同行者有:青年教师周强强,18级研究生肖振锋。

登上139级天梯的时候,我指着上面的树,告诉他们,这些树都是昔日学长和老师们亲手种下的。

种树

物之美者,湘大之树。

香樟。

她等同于俄罗斯的白桦,北方的白杨,新疆的胡杨。

她就如同清华的紫荆,人大的玉兰,武大的樱花。

她又是特别的。

香樟树高大,枝繁叶茂,茂密的树叶绿得透亮,亮到你的眼里心里,你也变得清爽明亮了。且四季常青,湖南此地夏之酷暑赛赤道冬之严寒比北极,可她总是生机盎然气概蓬勃。

香樟树在,故乡就在。

永远有一缕乡愁温柔地躲藏在香樟墨绿色的阴影下面,隔绝了尘世,闭上眼睛,你便可以安然呼吸。

香樟树又是流动的绿色,阳光播撒在每一个清晨和午后,时间变得透明,自由蜿蜒愉悦地到达心灵可以到达的地方。

很梦幻,像是从小在自己的梦中反复出现反复描绘的颜色,带了懵懂的冲撞,在眼睛里洋溢着模糊的柔光。

更难得的是,樟树有一种独特的香味,香远益清,百闻不腻,沁人心脾。胜过999杀虫剂,秒杀SK小黑瓶化妆品。

香樟的品格同于这所大学的品格,熏陶久了,从这里走出去的学生也自有一种独特的品格。

有诗为证:

朴树无人问名姓,

如云冠盖帷幄中。

山秀风清澹吾虑,

此心不与燕雀盟。

有栽树之美,彭道杰老师《湘大赋》:

“挥银锄,担红砖,

栽树苗,盖校舍,

情凝伟人故里,

汗撒黄土高坡。”

有栽树之苦,黄淑媛老师《大板房的三十年》:

“所有树坑都由住户自己挖,(南阳村)四栋大板房之间的地,特别硬实,得用铁镐才能掘进去,大多数住户是全家出动,男主人用镐挖,女主人和小孩用锹或手把泥土扒出来。一般要辛苦大半天才能挖成一个树坑,校领导王占宗花一个星期挖了两个大坑,手上起了四个大泡。”

有栽树之乐,刘建平老师《我爱湘大山和水》:

“慧山曾是我们八零级历史班栽种梧桐树的地方。记得那天下着小雨,我们将梧桐树种下,浑身淋得湿透……每年春天,蓝白色的梧桐开花时特别的艳丽,每次经过田径场,我都要投去深情的一眸。那毕竟是我们曾流下汗水的地方,看着自己曾经辛苦栽培的大树,心中特别欣慰。

四月桐花开满天,

又有白玫附身边。

忆昔栽种好辛苦,

今看花容又一年。”

毛主席说:“谁和土地最亲近,谁离人民就最近。”

无缘亲身经历,我们可以假想一下:你在这里冒雨栽下一棵小树,课前课后都去看看她,毕业时和她依依惜别,你和小树一起长大,她发芽你发芽,她茁壮成长你也野蛮生长,她长大了你变老了,你老了,她却还依旧年轻……

光阴的故事,美妙的一塌糊涂如同夕阳西下一只锦鸡迎着松风飞过了秀山。

79级中文系学长喻名乐写下《一家人的母校》:

“儿子在湘大由本科而硕博连读,明年就要毕业了。我有一个‘家庭梦’:让他留校当老师,让他给我生几个孙子孙女,让孙子孙女从湘大幼儿园读到湘大博士毕业。

这个实验将再一次证明,在我们一家人的心中,湘大不仅仅是我们全家人的母校,湘大也不仅仅是天底下最好的大学,湘大就是我们一家人永远的精神家园。

这个实验,从1979年秋天开始。”

十年树木,百年树人,开始了,就不会停息。

到了游息亭,北面是姜书阁先生撰联:

漫天花雨传心法,

镇日松风伴读书。

读书

2019年寒假,我特意带着一个旋梯书苑的志愿者石茂林到了四川眉山参观三苏祠,才到正大门,姜书阁先生为苏轼父子写的对联直入眼帘,遒劲的书法入木三分:

克绍箕裘一代文章三父子

堪称楷模千秋万代永馨香

那一刻,作为湘大人真的很自豪,好像千古文豪苏东坡和湘大有了某种极为微妙的联系,再次读苏诗苏词,心里竟有了几分亲切感。

听过万千次的感慨:湘大真是一个读书做学问的好地方,形同牛津剑桥!

这不失为一条真理!

羊牯塘多读书种子,借书读,抄书读,嗜读如命。

学长肖建国《回望湘大》:

“同学们常常去老师家敲门借书。有天晚上,一位女同学去找老师借书。老师住在乡下,她有这书,可是书在行李包里,没有打开。几十件行李,怎么知道书在哪件包裹里呢?老师没作解释,只说:“书有,我找给你。”叫上丈夫帮忙,扯开塑料布,搬下一件行李,打开,没有;再搬一件,打开,没有。一连打开七八件行李,终于找到那本书了。女同学感到过意不去,老师说:‘来之不易,你就知道须下工夫去读啊!’借了书,又聊一会天,不觉夜已深沉。老师同丈夫一起,打着手电筒把女同学送回学校。春风化雨,大地师恩,这种事让人难以忘怀。”

学长王鲁湘《命运带我走向远方》:

“我经常会回忆起大学宿舍里每个同学桌上的那一盏盏小小的煤油灯——每当晚上11点电灯熄灭后,这些煤油灯就会点亮。每一个77级的同学,都在心里永远亮着这么一点火光。

他们是理想主义的,但没有乌托邦的狂热;他们有家国情怀,但深知个体生命的终极价值;他们是爱国的,但更愿意拥抱整个人类。在反智和愚昧的年代,他们在心里点燃一盏知识的明灯,成为一颗读书的种子,延续着文明的一丝气息;在突破思想僵化的岁月,他们追求理性的明澈,努力从人类知识的慧海中汲取甘露。”

王鲁湘在湘大读书的时候,还干过一件让后来人看起来比较“荒诞”的事情:某次去长沙,计划登岳麓山,在同学处看到丹纳的《艺术哲学》,拍案叫好,山也不登了,立马赶回湘大(因借书有期限),熬了一周,耗墨水一瓶,35万字,一字不漏抄了一遍。

时空变幻,40年后,一位2015级中文系的女生钱真惠,痴迷《红楼梦》,她的方式也是抄。我亲眼所见,80万字,绢娟秀体,几无错字,耗笔记本12,如今,这些笔记本安静地在旋梯书苑的书橱里,诉说着沧海桑田地老天荒的木石之缘。

王鲁湘学长手抄的《艺术哲学》和钱真惠学妹的《红楼梦》,如果聚首,必如同《兰亭集序》重返人间、红军长征路上分离的半条棉被喜相逢、韦小宝聚齐八本《四十二章经》。

学长高源《湘大往事杂忆》写道:

“(羊春秋先生讲过《离骚》后)宿舍里自然而然地开始了背诵《离骚》的比赛,不久同室同学大都能背诵,之后早晚背书成了寝室同学的习惯。到大学毕业之际,记忆力最好的刘柯已经能将《古文观止》从头至尾背诵出来,朱东润主编的《历代文学作品选》中的唐诗宋词,大部分同学都能倒背如流了。

这种嗜读精神激发了大家的记忆能力和阅读智慧。

王鲁湘经常用演讲的形式、出众的口才和哲学的思辨性发表读书感言,不同凡响;杜平经常把杨朔、郭小川的散文和诗歌背诵得滚瓜烂熟,甚至倒背如流;谢谷丰居然能以假乱真写出与徐志摩韵味一样的诗来,让我们搞不清是‘徐诗’还是‘谢诗’;雷跃捷对俄罗斯文学名著中人物名字记得最准,如数家珍,我们也给他取了一个俄国名字:‘雷跃捷夫斯基’;李启光是外国文学痴迷者,以至于他写文章完全‘欧化’,经常一句话长达几百个字也没有一个标点符号,读得你上气难接下气;张效雄看了好书就到处宣讲,让人分享他的读书喜悦,那派头有点像张天翼笔下的人物,大家给他取了个‘华威先生’的绰号;刘柯和李克和更是读书奇才,他们阅读速度之快,猎范围之广,理解记忆能力之强,在我们寝室是一流的。

晚上熄灯后,他们可以把‘三言二拍’与《官场现形记》和《二十年目睹之怪现状》两部清末谴责小说某个经典细节一字不漏的有板有眼地背诵出来,还能分门别类复述其中描写清代官场陋习的‘三拜’(拜把子拜门生拜干亲)情节,让人折服不已。”

这是学长们“嗜读如命”的故事,也是湘大的精神之一,我们后来者,折服之余唯有多多读书方不枉湘大本色,如果读书太少,出去以后都不好意思讲你是湘大毕业的。

游息亭的南面,是羊春秋先生的一副对联:

倚槛披襟挹取风云雨露

举杯邀客摘来日月星辰

抱负

湘大第一长联也是羊春秋先生所撰:

上联:有高枝可依有甘泉可饮看百凤来仪今朝共唱齐天乐

下联:学屠龙之技学绣虎之能喜群贤毕集他日都成架海梁

(羊春秋先生)

无需赘言,两副对联可看出湘大师生之抱负。

这副对联曾经高悬于俱乐部的左右,陪伴着一届届的湘大学子从入学到毕业,毕业之后还常常记起。

湘大人无与伦比的自豪和自信第一来自于伟人毛主席,第二来自于诸位大师,第三来自于自身的勤苦。此对联,正是大师手笔。

读懂这幅对联,湘大的自信就刻入了你的心中,流入了你的血脉里。

看过不少学长写文章说:吾本神童,高考失利,懊恼得很,辗转来到了羊牯塘,体验了一番隔壁村子剑桥牛津之乡野风景,只想回去复读。耐着性子去参加新生典礼,看了这幅对联以后,复读的心就没有了,可谓是在人群中看了你一眼今生再也忘不掉你的容颜。

到湘大求学,就是一个亢龙有悔到潜龙勿用再到飞龙在天的哲学生命之旅。

后来不知是哪个糊涂鬼,俱乐部搞装修的时候,居然几刷子把它刷没了。我气不过,请徐炼老师把这幅对联重新写过,悬挂在旋梯书苑。联末署“羊春秋先生撰徐炼书”,羊春秋先生为徐炼老师的老师。

长联气吞万里一绝,书法大气磅礴一绝,师生同气相传一绝,可视为“三绝”。

有一回我再去俱乐部的时候,发现俱乐部两边也挂了起来,可喜可贺。只可惜的是,居然用的是拉横幅用的广告塑料布,字是不小,谈不上书法,是广告字,大煞风景啊!

我接触过很多湘大学长,他们的湘大自信无以伦比。张效雄在旋梯书苑讲座的时候,面对满屋子的学弟学妹们,他说:当年佩戴着湘潭大学的校徽,可傲然行走于三湘大地。赢得尖叫声掌声一片。

(湘大校徽)

我收集了79级湘大中文系毕业聚会的纪念册,也收集过清华大学79级学生的毕业纪念册,他们都喜欢划船都喜欢读书都很有理想。只是划船的地点不一样,一个在颐和园,一个在雨湖公园,毕业后,他们都做出了非凡的成就。从照片上看,清华的反而较内敛,湘大更有几分豪气,有一张直接在合影上书:或许可补天!

一个独行侠。

潘友林,湘乡人。当年从湘乡一中以差北大九分的成绩来到湘大,就读哲学系,著有《一个人的奥运》。

曾请王佑贵为校歌谱曲,曾冒天下之大不韪置湘大名于北大清华之上者!文可上天揽月云游我游,武可球场腾挪下海捉鳖。一身是胆傲然行走于权贵大师土豪名角凡夫走卒卖浆者流毫无愧色;两只凉鞋周游列国足底生风踏遍千山万水不长鸡眼。

潘友林是个令狐冲式的人物。身怀绝技,自由飘逸,昔年骑着一辆自行车每天横贯京城,偌大京城任我行,后来南下,高手出招,快若的卢,费孝通先生亲题“高的广告”。在深圳他广发英雄帖,对内不仅延揽北大、清华和复旦精英于麾下,对外他还要将自己的母校——湘潭大学也强行摆在名校之列,且作为名校第一名广而告之。

谁解其中味?

一个堂吉诃德。

有人很善意的批评我,身上有一种无可救药的堂吉诃德精神。

大二的时候,我看到孔庆东写的《47楼207》。一方面我觉得北大的生活很有趣。另一方面,我更是觉得我们湘大的生活精彩纷呈更有味。于是我整理日记,怀着莫大的自豪感,自信地写下了散文集《北苑7栋503》,往事历历,涌上心头,同学情深,熠耀真诚。

我觉得一本书还不够表达我对湘大的热爱。毕业多年以后,天下汹汹,很多书店都倒闭了,我偏偏回到母校开办旋梯书苑,承学弟吴在宥作文《从一本书到一店书》加以报道。

再后来我把旋梯书苑开成了第二校史馆。很多人又讲你做这个事情须是家里有煤有矿或者兜里揣着几个亿的人耐得住折腾才能干的事情。你必须承认,世界上所有的人和事并不单是用金钱来衡量其价值的,“堂吉诃德”既已上路,便不再回头。

随着对母校的认识日渐深入,接下来我还有个更疯狂的想法:湘大要有自己的博物馆。

……

五年来,我觉得我做的最成功的一件事情,就是新生开学的时候,有家长到了旋梯书苑,我就指着满屋子的书,给他们讲湘大的故事。

讲毛禹居和毛主席的故事,讲姜书阁先生的传奇,讲彭燕郊先生的诗歌、羊春秋先生的长联……亲爱的家长们心中的湘大本来是不黑不白不上不下的尴尬地位,那些满屋子的书本满屋子的故事讲了以后,看着他们眼里由平淡转明亮最后变成五彩缤纷。

结论是:

小孩子来到湘大是他的人生最好的选择!

自己送小孩子来湘大读书是此生最幸福的一件事情!

其实,此时此刻,我的幸福也是爆棚顶天的。

我的滔滔不绝,我的把历史讲成了故事,我的把湘大吹得神乎其神,待亲爱的家长学弟学妹们冷静下来,会发现旋梯书苑的这位面黑英俊魁梧热情的学长,把湘大讲得如此天花乱坠,讲的竟然全是历史,全是真事儿,我相信他们对湘大的感觉更会刻骨铭心。

何云波老师说:

“一个人的奥运,意味着与全天下高手一比高低的勇气。潘友林以他的广告,喊出了‘湘大有我,中国有我’的强音,而当无数的湘大学子,组成一支巨大的队伍,也就不再是‘一个人的奥运’,一个堂吉诃德的‘行侠’,而是万人、十万、百万人的冲刺,终将汇成一股伟大的力量。”

这股伟大的力量下面潜藏着无尽的温暖。

温度

同窗之谊。

我问过一个学弟,他说来湘大三年了,班上同学还记不全名字,说到各自家乡,更不知道是来自何方……

真替他伤感。

读过谢伯端学长写的《307寝室的兄弟们》,感慨万千,我写下评论:

为何在一个饭都吃不饱的年代,湘大中文系78级的师兄们,个个都长成帅哥且玉树临风?原因有三:羊牯塘一望无垠的旷野滋生的自由;北山一年只吹两次呼啸而过的北风锤炼的生猛;同学间的汗水浇灌出的友谊之花。

同学曾艳华看过《北苑7栋503》之后来信:亲爱的张雷同学,读了你的书,感觉我的大学生活白过了,没想到同学们有这么多的精彩故事,而自己一心只想拿奖学金,和同学交往太少,错过了太多太多,不可弥补。

其实她不知道:有一个盛夏,我和陕西韩城的程健强几个同学到了邵阳新宁“老马”(杨海林)的家里,他的家里把我们几个视作天外来客非凡贵宾。一方面由老马带着游山玩水,把崀山游了个遍。那时崀山还未申遗,没那么娇贵(门票)。一群人游山玩水回来,走在新宁的大街上,湘大来的,倍儿自豪!“老马”的妈妈每天给我们做好吃的东西,中晚餐各上酱血鸭一只,还有猪血丸子鸡肉鱼肉。待了一个多星期,幸好靠近扶夷江鱼是打不尽的,然而纵观他们家后院,土鸡只剩鸡仔,稍微肥一点的鸭子也光了,甚是冷清,没了往日的生机。

还有一个假期,为了体验湖南的“双抢”,我和吉林公主岭的李闯几个同学到了长沙铜官镇小左(左朝锋)的家里。作为预备队帮助他们家人一起抢收稻谷。

烈日下,涂了很多黑泥在身上脸上防晒,“双抢”结束,非但没有晒伤,对我个人来讲,还增白了。后来看到各种流行的黑泥做的化妆品,有的还是从别国的农田里进口。终于明白肥沃的稻田才是高级化妆品的生产地,有田即有矿,可惜同学里没有出现商业奇才。

收工后,伴着夕阳跳到池塘里面洗个澡,再用事先准备好的罾从池塘里捞出小鱼小虾,号“鱼嫩子”者,用油炸了,人间美味啊。

学长陈集亮《黄土地的营养》:“毕业离校的那个中午。我们中文系八二级的同学自动为我饯行,起初是一小桌后来变成两大桌,红红的葡萄酒映红了校园的夏日,也映红了我们的青春。深夜西行的列车将要开动,21名同学骑单车或步行前往送行,大家泪眼相对,兄弟姐妹般的感情,至今令人记忆犹新。”

师生之情。

如果大学单单是为了学知识,我想有度娘(百度)就可以了。我们最博学的教授的知识想必都不可能超过度娘。

但是,师生之间的那种感情,那种温度是超越度娘的,毕业多年以后,还会有人深情地回忆起自己的大学老师。看到过很多怀念老师的文章,我也被无数次深深地感动。

“我们进校的时候,教学楼刚刚竣工,还没有启用。在校牌的路边,有一排易平房,就做了我们的教室。红砖、青瓦、泥地,地面坑坑洼洼,极不平整。开课前夕,我们搬去一堆纸板和瓦片,费好大的劲才把几十张课桌摆平稳。当年建房子的工人大约想着那些房子是临时用一用的,有点随意,做工粗糙,不认真。顶上的屋瓦,很不严实。晴天,从瓦缝里漏下的阳光,东一条西一条。我有时会看着阳光中浮游的灰尘,发一阵呆。如果天降大雨,麻烦就多了。漏雨是肯定的。这里滴一滴,那里滴一滴,滴滴嗒嗒之声不绝于耳。有一次雨下大了,突然‘哗’一声从讲台的顶上泻下一注雨水,浇了老师一头一脸。满座哗然。我们的老师真是让人可敬。完全地处变不惊,只是掏出小手绢,四指压着,在左边脸上摁一摁,在右边脸上摁一摁。摁干了水渍,到座位中间来,继续讲他的《诗经》:关关雎鸠,在河之洲……竟是更加抑扬顿挫。”

学长肖建国笔下老师的旷世风度真是让人敬佩!

91级中文系学长段羡菊写下《那青春的故乡名叫湘大》:

“这一对学者夫妻(胡平仁周秀萍)教学研究的任务很重,却在我大四快要毕业之时,‘研究’我的感情。或许觉得有必要对不谙世事的我来番感情‘扶贫’,或许是觉得那个女孩子很优秀,有一天,他们精心安排了一个饭局,炒了很多可口的菜。我为了壮胆,找了罗文华同学一起参加……

几个毛头小伙,大大咧咧成了图书馆馆长朱建亮老师家的座上宾。毕业于北大图情系的朱老师,是文献检索学方面的专家,我们从朱老师家里得到了很多搜集知识的方法。犹记一个晚上,我们占据老师的蜗居,越侃越宽,越聊越勇。兴之所至,老师找出零食,打开白酒,拿出奇书,正所谓‘疑义相与析,奇文共欣赏。’夜沉沉,当我们不得不和老师告别后,走在寂静的校园里,从南山到北山两排香樟树侍立的长坡路上撒落一串串年轻人激烈而兴奋的辩论。”

可惜美餐之后和那个女孩子再无交集,辜负了老师的一番好意,胡平仁老师、周秀萍老师、朱建亮老师先后离开了湘大,但是这些温暖却永远留在了段羡菊的心里。

袁铁坚说:“因为彭燕郊,我们心底深处,永远有一个属于文学的天地。”

许进超说:“李寿佛老师的数学分析课是全世界最好的”。(注意是全世界不是全国,此话是在许进超周游列国之后讲的)

何云波说:“多年师(张铁夫)徒成父子。”

宋德发说:“四十岁以前,把学生当成弟弟妹妹看待;四十岁以后,把学生看成自己的孩子培养。”

……

如果你来这所大学仅仅是为了求得知识,我想这是远远不够的,这所大学的精神,这所大学的品格和温度,如果在你的身上没有留下半点痕迹,那么这是你的失败,也是这所大学的失败。

2015年9月,我创办了旋梯书苑。之后又在书店旁边开了旋梯食苑。环境一流,饭菜二流,上菜的速度不入流,味道不辣不淡徘徊于湘菜和滇菜之间。

可想而知,诺大一个餐厅,穿堂风呼啸,没人吃饭多尴尬啊……

我的老师们很着急,看我不像做生意的样子,于是就每个老师轮流到这里请客吃饭,想把食苑撑起来。

盛新华老师彼时七十又三了,也带头来这里请客吃饭。地板滑的缘故摔倒了,碰倒了书架,一重物跌落,打到头部,血染现场。幸雷磊老师驾车送至市中心医院方脱离危险。

有人说换了别人,出了这个事故,这个店就关门大吉了。

我从上海赶回,到医院看望老师的时候,老师躺在病床上还不断安慰我:“张雷啊,不怪你,不怪你,都是我不小心……”说这话的时候,老师的伤口还包裹着厚厚的白纱布。

听说鸽子炖汤较滋补,我送了几次,老师就坚决不让我再送了。

后来老师因为记忆力衰退得厉害,几不识亲人。再见老师的时候。她也不记得我了。

至今思之,想自己一无所成,尚未报答师恩,却平添厄运,此刻,泪水不免盈于眶。

一流的大学,她传递给你最重要的不单是教室里的学识,更有校园中的温度。

湘大,就是这样一所有温度的大学。

拯救

直面历史可以讲好湘大故事;

直面历史可以塑造湘大气质;

直面历史可以树立湘大自信。

一所大学一定要有一段非凡的历史;

一所大学一定要流传着自己的故事。

放眼北大清华,他们流传的故事不也是五四运动,蔡元培,胡适之,不也是梅贻琦、陈寅恪、王国维、蒋南翔……一代代传下去,集体自尊就这样建立起来了。

我记得我读书的时候,听学长们讲起湘大“中文系三老”,他们讲的真是唾沫横飞,我也是听得如痴如醉。

建构主义的鼻祖亚历山大·温特,他说:一个国家在生存、独立和经济财富三种利益之上,还必须加上第四种国家利益,那就是集体自尊,集体自尊同样是国家利益,它形成国家的价值观凝聚力。

国家如此,一个大学,作为国之净土,更是如此!

你会不为你的母校的成就感到骄傲?会不会为你的母校的失落感到忧伤?会不会为一个优秀的学弟(彭效胤)的病逝感到难过?

一提到湘大,敢不敢理直气壮地说我是湘大人!

张楚廷先生:一个学数学的人,当了校长以后,他在学哲学,他在学历史,他在学写诗,他在讲理想,讲情怀,他在不停思索,他在四处游说,他在八面布局,他用浅显的天才般的“一加一等于零”的思想说服领导,必要时他还敢拍案而起……

是我们自己迷失了,自己懈怠了。

省立为何不可以国立?

南开还是私立呢?清华当年还是留美预备学校呢?很多大学起步阶段仅仅是个中专呢?

湘大是什么?她是一出生就凝聚了整个社会主义中国的力量和目光。

有的学校以不择手段之势合并了大大小小喽啰以壮大声威,我们自诩清高连念头都不动一下。

综合大学没有医学还叫综合大学?去过很多城市,发现好的医院几乎都挂了某大学附属的招牌,几乎都被大学招安了,当年中南工大小鱼吃虾吞下湘雅,饱胀之后至今活得很滋润。

迄今为止,我们的校医院只会收费给新生做体检,连个感冒都治不好,收容最多的毕业季各色醉酒者,盐水一吊呕吐一番自愈了,勤洗床单被子即可。弄得学生老师生了病第一选择都是往市中心医院跑。

1990年,校长杨向群依依不舍离开工作了12年的湘大。

1993年9月,尹世杰出走湘大,社会主义消费经济学的开山鼻祖走了。

2008年。第一田径场被填了,建了一个莫名其妙的公园,代表湘大自由生猛的那抹黄土色消失了。

某年某月某日,新办公楼拔地而起,看到旧的办公楼。我会对自己的母校肃然起敬。

……

黑色幽默,一个就可以出局,以中国足球为例,多了就会伤害国体。大学又何尝不是这样呢?

一流的大学并不是说装修一下,改换一下门庭,修几栋楼就可以。如果是这样子,所有富豪都可以建一所大学,房地产商更得天独厚,重金请书协主席写个校名挂在小区门口就是大学。

据说在民国,许一个教授以高官,这个教授还得认真考虑一下。现在,为了一个处长,教授队队排成行。蔡元培弃教育部长,做北大校长;刘道玉舍教育部部长,做武大校长。最终,他们都以校长的身份著称于世,以教育家的身份赢得尊重,而不是一个官员。

哈工大学校长王树国说过一段有意思的话:把我们这些校长变成什么副部级、正厅级、副厅级,真是哭笑不得,校长就是校长,校长是个专业人员,是教育家,是社会贤达,你把他变成行政官僚了,看起来仿佛体现了国家对大学的重视,实上是对大学精神的一种严重腐蚀。

我见过世间最不唯美气死人的照片是:大学校长腆笑着陪领导坐第一排,白发苍苍的老师们颇严肃地站在后面……你认真思考过没有:你把大学办好了,你培养的优秀学生源源不断前赴后继,青年的明天,早晨的太阳,有着无数种可能性,国家元首,总理、部长……村干部,无论官职大小,他们一律都是你的学生啊。

还有何事比聚天下英才而教之更伟大?

还有何事比聚天下英才而毁之更荒唐?

毛主席都说:等有一天退下来了,想到家乡的湘潭大学当校长。

很多学生来到旋梯书苑。

我问姜书阁是谁?百分之八十的学生傻了;

我再问彭燕郊是谁?百分之九十的人蒙了;

左维和张勇是谁?百分之九十五的人愣了;

我自己都不敢再问下去了,怕伤了自尊。

传承若断了,肯定是一场无法挽回的灾难。那些传奇的大师,魄力非凡的校长,成就斐然的学长,他们的存在,他们的故事,流传下来,就是传承。

传承的意义在于:以他们为偶像和榜样的同时,你也可以努力像他们那样,甚至超越他们。

所以,我宁愿做一个讲故事的人。

故事

学长高源撰《四十年来谁著史——湘大早期人文风景中的家国情怀》:

“湘潭大学人文荟萃,以湘大为圆心,以两百公里为半径,在这个人文荟萃的版图上几乎囊括了绝大多数近代顶级历史人物:陶澍、贺长龄、贺熙龄、魏源、曾国藩、左宗棠、彭玉麟、胡林翼、王闿运、谭嗣同、唐才常、黄兴、宋教仁、蔡锷、毛泽东、刘少奇、彭德怀、罗荣桓、李富春、蔡畅、蔡和森、李维汉、李立三、胡耀邦、朱镕基、齐白石、黎氏八骏等。

湘大从诞生之日起实际上就烙有鲜明的湖湘文化胎记,它的一项重要使命就是赓续与传承正宗的湖湘文化,而湘大本身文脉的刷新与升华,新时代校训的铸造与淬火,也必须以湖湘文化作为原动力,由此湘大人也就有了与生俱来的文化自信与历史自觉,这也应当成为湘大人永恒的精神信念。”

这个话讲得好,战鼓擂得响。

1958年8月,毛禹居赴京;

毛主席挥毫写下“湘潭大学”校名,并亲切嘱托 “一定要把湘潭大学办好”;

1974年,湘大复校。

张平化、李振军、熊清泉翻山越岭来到羊牯塘,荒山野岭,烟雨莽苍,革命人正年轻,踌躇满志指定校址,豪迈地说“一张白纸可以画更美的图画”。

1975年9月10日举行了复校后首届开学典礼。

凡是看过这张老照片的人,无不为典礼的简陋而唏嘘,无不为师生们的豪迈所叹服。

可是,大师在哪里?湘大的教室在哪里?大学必不可少的图书馆又在哪里?

姜书阁,1926级清华才俊,文史巨擘,一代廉官,国民政府财政次长在此地执掌教席。他年轻时的英气可与周恩来在黄埔时相媲美,先生晚年精神矍铄拄着拐杖在校园的黄土地上散步更成为一道风景;据说先生来时,张勇老书记和左维老校长高规格款待,苦瓜西红柿空心菜是老师们自己可以种的,唯独小火炉上炖了几个小时的鸡是附近农民家里买来的地道土鸡。

(姜书阁先生)

羊春秋先生登上讲台,两手空空,既无课本,亦无教案,只拿起一支粉笔便滔滔不绝地讲了起来,不仅《离骚》原文背诵如流一字不差,而且历代学者对《离骚》的评价也如数家珍,甚至就某句、某字的争议,从汉人到清人有哪些不同解释亦都脱口而出,信手书来。同学们一个个目瞪口呆,啧啧惊叹。

萧艾从益阳某木耳种植场来到湘大,指点天下学术风潮,带领同学们走出了王国维的内心和甲骨学的迷幻世界。

彭燕郊从长沙某街道工厂来到湘大,课上给同学们讲波德莱尔《信天翁》叶赛宁《狗之歌》,眼里噙满泪水,诗教震撼,哀而不伤,所有同学都沉浸在悲悯和唯美之中。

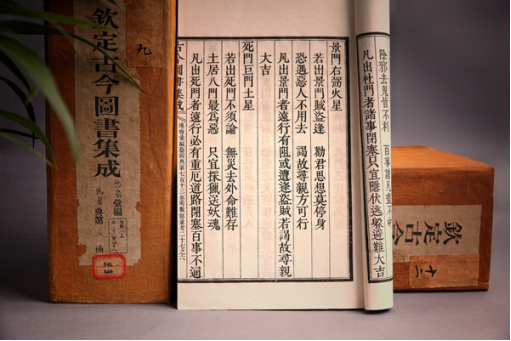

北大捐来雍正版铜活字《钦定古今图书集成》,不是一本,是一个火车皮。后来北大认真检索,发现自己留下的是残本,从此图书馆有了镇馆之宝,有了比肩北大的谈资。

(《钦定古今图书集成》)

1975年的夏天异常炎热,数学系的郭青峰不得不坐在蚊帐里备课。煤油灯偏不善解人意源源不断地提供着热量,汗水一颗一颗地滴下,滴在书本上,教案上,同学们的练习本上……

1976年,郑必清来到湘大。住进附近农民的家里,因为没有煤气。他找了两块红砖,并排放在房子外面的墙边做灶。上面放锅下面烧草绳。空间小通风不良,草绳子燃起的火苗直冒烟,熏得眼睛睁不开直流泪,饭菜也因为火力小迟迟做不好,为简便起见,“几乎天天顿顿,吃鸭蛋炒饭。”后来见到产蛋的鸭子都分外亲切,救命恩人呐。

唐山大地震后,王霞瑜一家由吉林大学,绕道大连、经上海、武汉,一路辗转,于1976年9月9号毛主席逝世的当天赶到了湘潭大学。他们怀着悲伤住进了农民的家里。待悲伤慢慢淡去,鼓起勇气在房间里燃起了一大堆艾草,熏走了蚊虫,眯缝着眼睛,给孩子洗了个澡。

1977年,沧南从珞珈山来到羊牯塘,一个放牛娃成为一代名师,马列主义的道路越走越宽阔。今年他95岁了,他说过:“我在人大9年,武大19年,在湘大时间最长——41年,大半辈子都在这里,我们大家对湘大最有感情,要多做对湘大有益的事,不做有损湘大的事。”

1977年冬天的黄昏。李寿佛左手提饭盒,右手提开水瓶从学校回到寄居的农民家里。恰一条恶犬冲出来,他反应迅速,大长腿左右开弓形同无影脚和恶犬大战十数回合,恶犬被治服,狂叫着离开。

第二天清晨,李寿佛在食堂靠墙壁两条破旧的长凳上搁两块黑板,临时用砖头垒一个讲台。他爬上了凳子,写下一个公式,跳下凳来,哗一声,差点儿跌了一跤,仔细看,原来是罩裤被黑板上的大铁钩划破,出现了一条长20厘米的口子,教室里鸦雀无声……

1978年初夏,洪振声主动申请从上海调到湘大。他在从上海到湘潭的火车上,从列车的广播里获悉,湘潭大学被列为全国16所综合性重点大学,兴奋至极,壮志满怀。

1978年,南开大学请杨向群回去任教,张勇和左维获知这一信息,立刻抢先一步派专人到湖南邵阳,探访这位南开大学数学系高材生现邵阳二纺机厂子弟学校老师,盛情难却,杨向群好奇地来到全国重点大学湘潭大学所在地羊牯塘看一看,黄土地上热火朝天,斗笠满天飞,老师们在煤油灯下认真备课……张勇、左维以及副校长们在仓库里请杨向群吃了一顿午餐,没有肉,只有蔬菜和西瓜瓤做的汤。

汤喝完,他决定留下。

任教一周后,被破格评为副教授。1984年9月,杨向群走马上任,出任校长。

1985年9月10日,湘大校庆日、湘大复校十周年、我国首个教师节。学校提出修建校门,杨向群强调:一定要有新意,要体现时代精神。三道拱门横空出世,代表“文、理、工”三大学科,尽显湘大综合性大学的特色,拱门上不封顶,寓指“学无止境”。

今天的三拱门,大气磅礴卓尔不群思接千载超越时空,成为湘大的精神象征。

1980年,袁龙蔚来到湘大,他1951年毕业于北大理学院,之前参加过韶山和大托机场的建设,最终成为我国流变力学学科的先驱、开拓者和奠基人。

1994年。潘长良来到湘大,当起“自费校长”(他的工作关系一直在中南大学)他说“湘大应当成为一流的思想研究之所和学术诞生地”他工作的时候身先士卒,敢干事不怕事,经常对身边的工作人员讲“要敢于动真格,天塌下来,我潘长子顶着(身高183cm)”。

与此同时,学长们也开始了他们的传奇之旅。

76级的肖建国从长沙卷烟厂来到湘大,文武双全,在黄土和碳渣铺成的篮球场上斗智斗勇,磨练成一代球星;煤油灯下苦读勤写,写成著名作家。毕业时不仅获得“全国新长征突击手”,还赢得“球星里的作家”“作家里的球星”两顶桂冠。更为传奇的是,在湘南某地,他居然有胆量持枪闯入现场,制止了万人械斗,体验到了常人难以体验的悲壮和苍凉。之后在北京电影制片厂仿清楼平静地写下《血坳》。

77级中文系的学生王鲁湘向老师请教“亚细亚生产方式”,马克思终其一生并未对此下过定义,人称社会科学的“哥德巴赫猜想”,曾簇林老师请来哲学系政治系历史系的老师,四系会审大计共商。有一天,南苑宣传栏,王鲁湘画了一个裸体的女人骑在白马上纪念张志新烈士,全校震动;之后他写下《河殇》,朝野震动;再后来作为“中国第一知道分子”致力于打开民智,《文化大观园》600期,赋予了电视尊严和文化。

1977年,袁亚湘考上综合性全国重点大学,第一次远离农村老家,特意穿了一双新解放鞋。辗转来到羊牯塘,刚下6路车,啪,一脚踩到黄泥巴里泥水四溅……之后无论是北京还是剑桥,无论是多么尊贵的皮鞋,都没有让他忘记这双沾满黄泥的解放鞋。

被村子里的算命先生算为“文曲星下凡”的刘启良在缥缈的星光指引下考进湘大,这片自由广袤的土地真是适合他,他喜欢胡思乱想,没遮没拦,还喜欢将所思所想付诸笔端,写起来汪洋恣睢,既无需考虑结构是否严谨,更无需顾及现代八股的章法和规范,信马由缰,“世界知名,湖南有名,湘大无名”,“当代胡适之”,有趣!

(刘启良先生)

住南苑304中文系的杜平为了抵御饥饿,发明了“开水瓶煮面条”的实用新型专利技术,很快被推广开来。

1979年一个16岁的少年何云波来到了湘大,另外一个男神级的教授宋德发出生了,后来他们成了同一个导师的研究生,后来他们都成了羊牯塘的传说。

1980年,在洞庭湖里渔舟唱晚美景里出生的程兴国来到湘大,他加入了旋梯诗社,读完了张铁夫老师家里所有的诗集,自己写的诗都被自己在不同场合朗诵和演唱殆尽,关于湘大他仅有三句话:湘大是我们的骄傲更重要的是我们能使湘大感到骄傲!我不知道天有多高地有多大我只知道我的母校是湘大!毕业赠言:洞庭湖的杨柳□□□倒插也长!

他最雷人的话是:当你说你是诗人时我想笑!当你说我是诗人时我想哭!阮籍之青眼白眼还略带烟火气功利性,此话确实上升到了外察内省的混沌太虚真元之境。

1992年,少年曹辉携娄底文科状元头衔来到湘大中文系,开始了他的“湘大第一鼓吹手”(官方叫“湘大新闻发言人”)的尾生抱柱海枯石烂不离不弃可歌可泣的情感历程。

2008年郴州少年刘健特招来到湘大,却因腰伤蛰伏三年,篮球梦想从未放弃。2011年,湘潭大学对阵中南大学,最后一分钟,落后7分,刘健横空出世,连中三记3分球,最后3.5秒一剑封喉,成就了“刘健时刻”,堪比“麦迪时刻”。

2019年10月。79级中文系同学聚会,同学们问现任校长李伯超——湘大双一流到底行不行?同学见真情,他慷慨回答:谁误了大事,谁就是千古罪人。浩然之气,令人动容。

……

2007年10月26日,满头华发的华国锋接见了湘潭大学的校领导。欣然为湘大题词“办一流大学,育一流人才”。

2018年9月,习近平主席指示:不忘初心、牢记使命,扎根伟人故里,弘扬优良传统,坚持立德树人,勇于改革创新,努力把学校办得更好、更有特色。

这个学校的一流,从诞生的那一刻就是一流,一流的思想,一流的学术,一流的人才,一直流淌在她的长河里。

她激情似火,曾猛烈地燃烧过,照亮过中国的天际,照亮了后来者前行的路。

听着他们的故事,看着他们的目光,我们的青春也被照耀和点亮。这已经足够幸福的了,更幸福的是我们每一个人都映着他们的影子,透明的亮。

每一个人物,每一件史实,都自带光芒,足以令后学者产生无尽的向往和追寻。

一朵火焰

有柔和的光

恬静的 越看越亲切的光

并不摇晃 并不闪烁

可以长久注视的光

一朵火焰

靠近我 把我的心照亮

每一道光的跳动都掩映在我的心上

每一道光的流荡都折射在我的心上

和着每一次增强后的减弱

微暗后的复明

在它的每一个斜面和尖端上

在所有的金红的雾霭和阴翳里

殉教者般地发光

但不耀眼

也不刺目

一朵火焰

平凡的圣迹

这是彭燕郊先生写给魏猛克先生的诗,一个人,一朵火焰,平凡的圣迹。

湘大的历史,由每一个爱她的人用激情写就。

湘大的历史,由每一个爱她的人用行动写就。

湘大的历史,由每一个爱她的人用灵魂写就。

一朵火焰,两朵火焰,三朵火焰……

她将再次燃烧起来,明亮起来。无论是满头华发,还是追风少年;无论是千里万里,还是近在咫尺;无论是居庙堂之高,还是处江湖之远。所有人,一定会感觉到她无尽的温暖和光芒!

[责编:彭婷]

[来源:湖南日报·新湖南客户端]

必赢线路检测中心

>

文新学人

>

正文

必赢线路检测中心

>

文新学人

>

正文